发布时间:2025.10.28

本章收录于高等教育出版社《材料科学研究中的经典案例》第四章。

准晶体的发现(一)

马秀良 叶恒强 郭可信

自1912年劳厄发现X射线通过晶体产生衍射开始到1982年这70年间,所有观察过的晶体都具有平移周期性。尽管人们没有回答晶体为什么一定要具有周期性,但却从未怀疑它的正确性。

1982年4月8日,在美国国家标准局短期工作的以色列学者Dan Shechtman博士利用透射电子显微镜在对快速冷却的Al6Mn合金进行电子衍射实验时,得到了一张奇特的电子衍射图,为晶体学及材料科学领域带来了一场革命。之后,与该实验结果相关的论文、专著、会议、研讨等在全球范围内迅速展开,几年内数量便成千上万。似乎之前世界一直在等着 Shechtman 的这一实验!Shechtman所观察到的是一个单晶体的准晶相,具有二十面体对称性,这在经典的晶体学当中是不允许的。

准晶体(准晶)的发现从根本上改变了化学家对固态物质结构的看法,丰富和发展了传统的晶体学理论。尽管曾受到以获两次诺贝尔奖的Linus Carl Pauling为代表的一批大科学家的强烈质疑,但终因大量令人信服且接连不断的实验证据逐渐被大家所接受,使得国际晶体学联合会于1992年对晶体进行了重新定义:“晶体是能给出明锐衍射的固体,非周期晶体是没有周期平移的晶体。”

2011年,Shechtman 因准晶的发现而独享诺贝尔化学奖。诺贝尔奖委员会在公告中称他“顽强地与已建立的科学抗争”,“从根本上改变了化学家先前对固态物质结构的看法”。

几乎在Shechtman发现准晶的同一时间,中国科学家郭可信先生带领的研究团队独立地在过渡金属Ti-Ni合金中发现了二十面体准晶,并被Shechtman 的合作者、法国晶体学家Denis Gratias 称为“中国相”(China phase)。“中国相”的发现是研究高温合金中四面体密堆结构的直接结果,与Shechtman的发现殊途同归。

1 经典晶体学

晶体学起始于观察可见的晶体外形(图4.1、图4.2)。从对称的角度看,晶体外形存在若干种旋转轴。经典的晶体学认为晶体的主要特征是其原子的配置具有周期性和一定的对称性。广义地说,周期性也是一种对称性,即平移对称性。平移对点操作的制约,使得晶体中的对称轴次只能有1、2、3、4、6这五种。在一定的条件下,晶体可结晶成为具有一定尺寸的大的单晶体,其外形为多面体,反映该种晶体的对称性。这些外形遵循一定的几何规则,从看似无限多的形状中可总结出几种有限形式的组合。虽然德国科学家布拉维(A.Bravais)在1850年就用数学方法推导出周期性晶体中原子的三维周期排列方式可概括为14种空间点阵,然而晶体学的实验基础却是X射线衍射。

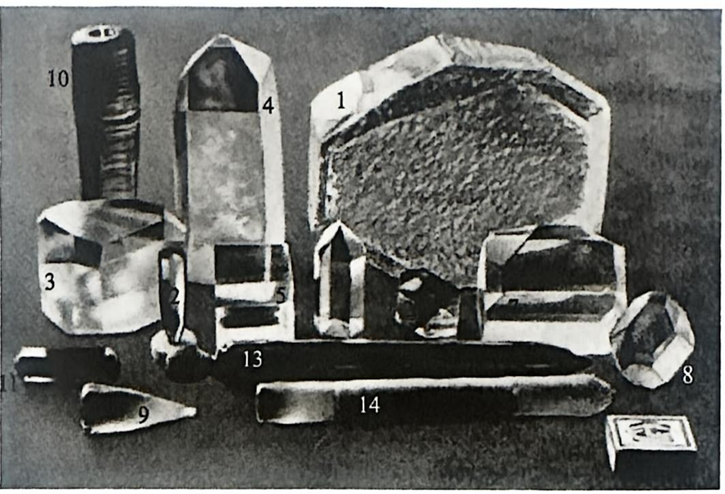

图4.1 若干天然晶体实物的照片[1]

1—食盐;2—方解石;3—绿柱石;4—沃罗比耶夫矿;5—翡翠;6—黄铁矿;7—石英;8—天河石;9—辉锑矿;10—红电气石;11—黄玉;12—巴西黄玉;13—透辉石;14—萤石;15—赤铁矿;16—天青石

图4.2 若干人工合成单晶体实物的照片[1]

1、2-石英;3一三甘氨酸硫酸盐;4-磷酸二氢钾;5一氟化锂;6一碘酸锂;7-碘酸;8-钾钒;9一红宝石;10-激光红宝石;11-石榴石;12-铌酸锂;13-硅;14-蓝宝石

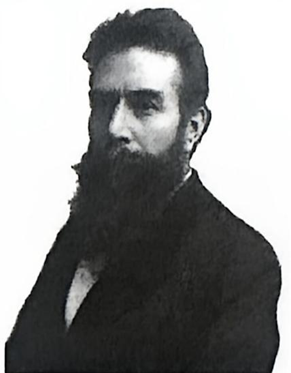

X射线的发现者伦琴(Wilhelm Röntgen,1845-1923年,图4.3),1845年3月27日出生于德国。3岁时随家迁往母亲的故国荷兰。当其20岁进入荷兰乌特列支大学学习物理后,在没有完成所规定的学业的情况下转学到瑞士苏黎世工业学院,并改行学习机械工程。令人刮目的是,伦琴只上了4年大学(包括转学)就在24岁时拿到了苏黎世大学的博士学位,并留校当助教,后随导师转至法国斯特拉斯堡大学。后来又于1888年转到德国Würzburg大学,并最终在发现X射线后的1900年来到慕尼黑大学任实验物理系主任,在此终其一生。其间于1901年获诺贝尔物理学奖。

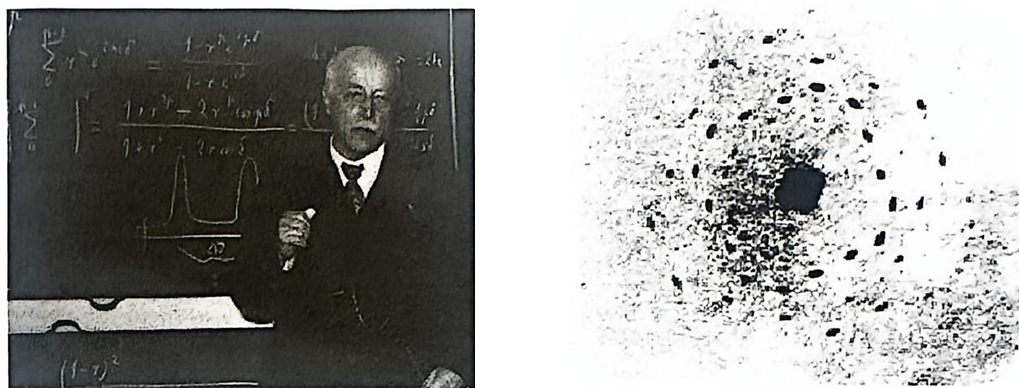

伦琴到慕尼黑大学任实验物理系主任后,聘固体物理学家索末菲(Arnold Sommerfeld)任理论物理教授。1910年索末菲给他的学生Ewald 出的题目涉及晶体点阵问题。为此,Ewald 找到Planck以前的学生劳厄(Max von Laue,1879-1960年,图4.4)一起讨论这个问题。当时劳厄在研究波动光学,讨论中产生了晶体三维空间结构的想法,于是在1912年发现了X射线通过晶体时产生衍射这一现象,发表了《X射线的干涉现象》一文,不仅证明了X射线的波动性,而且证实了晶体内部结构的平移周期性,标志着原子尺度的微观晶体学的诞生。劳厄因发现X射线通过晶体时产生衍射,于1914年获诺贝尔物理学奖。

图4.3 物理学家伦琴(1845-1923年)[2]

图4.4 劳厄(a)及其所得的X射线衍射图像[3]

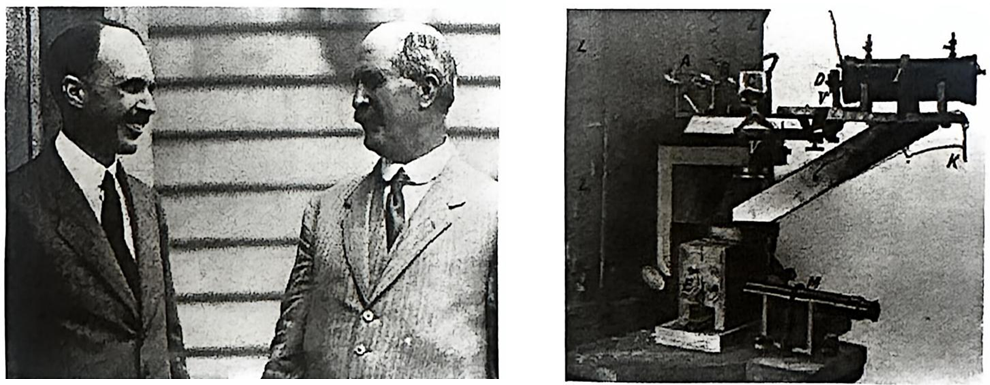

劳厄的文章发表不久,就引起了英国物理学家布拉格(William Henry Bragg,1862-1942年)和他的儿子小布拉格(William Lawrence Bragg,1890-1971年)的关注。当时布拉格已是利兹大学的物理学教授,而小布拉格则刚从剑桥大学毕业。他们提出了著名的布拉格公式:2d sinθ=nλ,证明了能够用X射线获取关于晶体结构的信息。布拉格父子俩(图4.5)因此于1915年共享诺贝尔物理学奖。

图4.5(a)英国物理学家布拉格(右)和他的儿子小布拉格(左)[4];(b)他们测量用的摄谱仪[5]

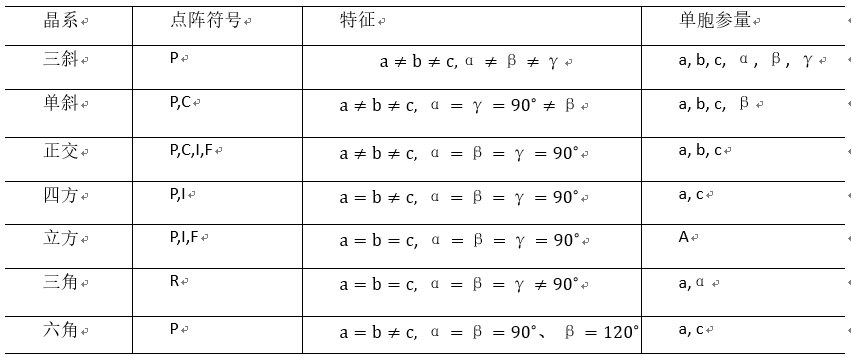

这样,自1912年劳厄发现X射线通过晶体产生衍射开始到1982年这70年间,所有观察过的晶体都具有平移周期性。具有平移周期性的晶体被划分为七大晶系、14种布拉维点阵(表4.1)。

表4.1 七大晶系及14种布拉维点阵的相关参量

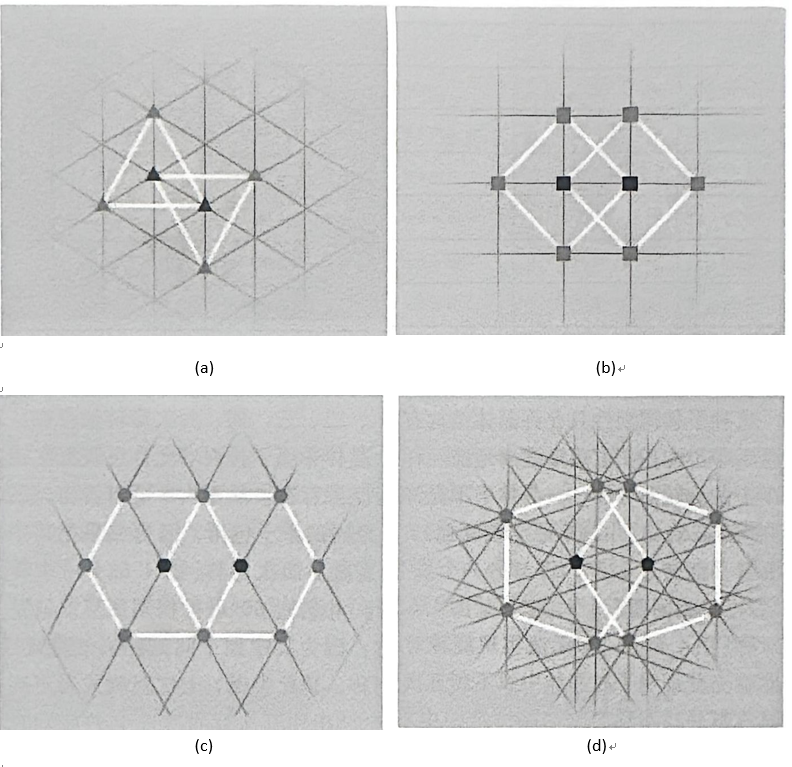

这种平移周期性只允许晶体结构有一、二、三、四、六次旋转轴存在。就像生活中不能用正五边形铺满地面一样,晶体中原子排列不允许出现五次或六次以上的旋转对称性-晶体中不允许有空隙存在。从图4.6可以看出,三次对称[图4.6(a)]中每个原子被其他三个相同的原子包围,因为如果把其中之一沿着平面转过120°,将与另一个发生重叠。四次对称[图4.6(b)]中转过90°后可得相同图形。六次对称[图4.6(c)]中转过60°可得相同图形。但是五次对称[图4.6(d)]却无法实现旋转对称,因为其中原子间的距离长短不一,由此就充分证明了在晶体中找不到五次对称。依此类推,七次对称或者更高次的对称都是找不到的。在晶体结构中不允许出现五次或六次以上的旋转对称性,这一概念已被写进教科书。

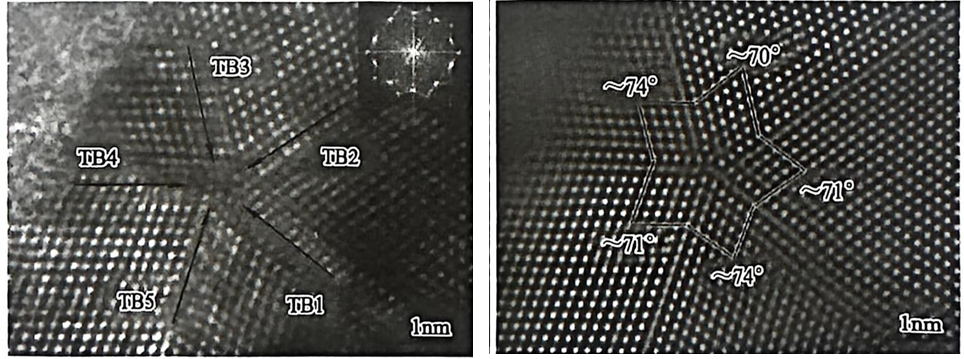

这样,晶体的平移长程序,或称平移对称、平移周期性,成为了晶体的定义。对于非理想晶体,当平移周期性遇到障碍时,可通过引入晶体缺陷,如点缺陷(空位)、间隙原子、线缺陷(位错)、面缺陷(层错)等,或通过增加复合晶体等一些概念使之适用,如晶粒构成的多晶体。尤其是,当两个(或多个)晶体以镜面反映的取向关系共同生长时,称之为“孪晶”(或多次孪晶)。面心立方结构的晶体的孪晶面是{111}面,两个孪晶体取向差相当于绕特定的[110]方向旋转了70°32',与360°的1/5——72°十分相近。如果围绕同一个[110]方向连续产生五次孪晶,即会留下7°20'的缝隙。在团簇、颗粒观察到由五个四面体块按孪晶取向长成的十面体,或在块体中局部区域有五次孪晶(图4.7)。在大多数情况下,由于结构弛豫,缝隙会接合,从而产生附加的五次对称性,但每个孪晶体内部仍保留平移周期性”[7]。图4.7(a)是合金中五次孪晶的高分辨像。接续产生的孪晶留下的缝隙被均匀弛豫掉。

图4.6 晶体中不同的对称性,具有五次对称的晶体结构单元无法重复[6]。(a)三次对称;(b)四次对称;(c)六次对称;(d)五次对称

图4.7 面心立方合金中五次孪晶的高分辨像(a)和经图像处理后的图片(b)[8]

Developed by LAM. Copyright © 辽宁材料实验室 | 郭可信材料表征中心 辽ICP备2022005338号