郭可信纪念馆 - 科研著作

金相学史话(二) β-Fe的论战

发布时间:2025.10.02

自从Osmond在1885年首次提出 β-Fe以来,直到1921年Westgren和Phragmen 用高温X射线衍射证明 β-Fe与 α-Fe有相同的体心立方结构为止,在很长时间内,冶金学家一直为钢为什么在淬火后变硬而争论不休。同素异构派(allotropist)认为是 α-Fe→ β-Fe相变的结果,而碳派(carbonist)认为是C 的作用,双方各执一词。尽管 β-Fe的存在被否定了,同素异构相变(γ-Fe →α'-Fe)还是存在的,它与四方畸变的 α'-Fe中固溶C都是钢在淬火后变硬的必要条件。这场长达40年的激烈争论不但阐明了钢的淬火原理,对钢的结构与性能的深入了解也是有益的。

自从 Westgren在1921年用高温X射线相机证明 α-F及 β-Fe有相同的体心立方点阵[13], β-Fe这个名词就很少使用了(见本节后附录)。纯铁在768℃这个 A2 临界点是一个铁磁-顺磁转变的居里点,并不伴随有晶体结构的变化。但是,关于 β-Fe是否存在以及有关它的本质的论战却是金相学史上一次最大的学术争论。在时间上从Osmond在1885年首次提出 β-Fe这个名词到20世纪30年代Sauveur表面上正式放弃 β-Fe硬化理论,持续了将近半个世纪。金相学的第一代或第二代的一些知名学者,如Osmond,Roberts-Austen, Sauveur,Howe, Arnold, Hadfield, Stead, Rosenhain,Ledebur,Heyn,Brinell等②,都参加了这场论战,前后发表了约100篇论文。论战双方立场鲜明,针锋相对,言辞之激烈有时甚至到谩骂的程度。有人认为这是金相学史中无聊的一章,但是也有人不这么看,他们认为正确的认识只能从讨论甚至争论中逐渐产生[14]。回顾这一段历史有助于我们认识金相学的诞生过程,从正反两方面都获得一些教益。

Osmond及Werth在1885年首次用 β-Fe这个名词标明钢在淬火后的硬化状态,以之与未淬火或淬火前的软的α-Fe相区别[15]。当时他们并没有任何证据肯定 β-Fe的存在,更不用说 β-Fe有较高的硬度了。他们也不知道A2这个临界点,当然也谈不上什么同素异构。β-Fe只不过是钢中的一种硬的淬火组织的代名词而已,它是由 α-Fe在淬火过程中转变得出的。

在这之后,Osmond在1887年及1890年发表了著名的铁与钢的冷却曲线实验结果,并发现 A1、A2及A3 三个临界点[16]。Ar1比较容易理解,这是 Fe3C 析出产生的放热反应。Osmond认为Ar3 代表铁的一个同素异构转变温度,在这之上是 β-Fe,在Ar3 与Ar2 之间 α-Fe与 β-Fe共存,在Ar2以下是 α-Fe。在纯铁中,α与 β共存显然是违背相律的,但是这是在Bakhuis-Roozeboom 在1900年首次把相律应用于金相学研究之前。当时Osmond 并未把 Ar2 及 Ar3 明显分开,有时甚至认为Ar2 是Ar3 的继续。尽管还存在一些有待弄清的问题,但是 β-Fe的存在似乎是可以肯定的了,或者至少是把 γ-Fe误认为是 β-Fe。既然过去他认为 β-Fe很硬,现在又发现 β-Fe在高温存在,很自然地他就会认为在淬火过程中高温的 β-Fe被保留下来,这就是所谓的 β-Fe硬化理论。这种观点得到从事Fe-C平衡图及同素异构转变的Roberts-Austen(即奥氏)及Sauveur的全力支持,当时人们称他们为同素异构派(allotropist)。

既然 β-Fe本身很硬,碳在钢中的硬化作用就成为次要的了。这种 β-Fe 硬化理论很自然地引起了钢铁冶金界的强烈反对,特别是美国的Howe、英国的Arnold及Hadfield、德国的Ledebur等。他们正确地指出,不含碳的铁是软的,无论淬火速度多么快,也不会使它变硬。只有在铁中加入碳才会使它变成钢并在淬火后变硬,而且碳含量越高,钢在淬火后越硬。因此碳是使钢在淬火后变硬的关键。他们还引用人们在过去半个世纪已经认识到的碳在钢中可以有两种存在状态,一种是存在于Fe3C中的碳,一种是溶于铁中的自由碳,后者在淬火中产生硬化,因此也称为淬火硬化的碳。把钢样溶于硝酸中,两种碳的化学反应是不一样的。他们认为淬火硬化的碳是钢在淬火后产生硬化的主导因素,因此人们称他们为碳派(carbonist)。

Howe在1887-1890年间先后对 β-Fe硬化理论发起攻击[17],他说:“Osmond的理论既与我们过去已知的事实相违,又与他自己新得到的事实相违,而这两种事实都与碳产生硬化这一理论相符。碳的变化是肯定了的事实,而钢的 α/β同素异构转变尚未得到证明,两种理论孰是孰非是显而易见的。”

对此Osmond的答复是[16]:“我认为钢在淬火后的性能主要是由 β-Fe决定的,它在室温既硬又脆。碳的作用与冷却速率的作用相同,两者结合在一起产生钢的淬火硬化。在通常情况下,单是快速冷却还不足以使铁主要以 β-Fe 形式存在。但是在同样的热处理情况下很容易使碳变成淬火硬化的碳,这种淬火硬化的碳会使 β-Fe稳定,从而使 β-Fe得以在碳的作用下成功地保留到室温。冷却速率越高,β-Fe的转变越不完全,钢在淬火后也就越硬。”Osmond后来还进一步嘲笑碳派没有能提出一个碳的淬火硬化机理[18],他说:“我经常被指责为贬低或者说攻击碳的作用。但是实际情况是,我对这个元素的作用给出了一种可信的解释,可是我的对手们却未能对此提出任何解释。”

在这种挑战下,碳派的另一员主将Arnold(Sheffield大学冶金学教授,主要从事碳化物的研究)出来应战了[19,20]。他的实验指出含碳量为0.89%的钢在缓冷后完全由珠光体组成,随着冷却速率的加剧,珠光体中的渗碳体越来越细小,在淬火的情况下,渗碳体与铁形成的亚碳化物就会弥散在整个钢中,因此他称淬火托氏体为“乳化珠光体”。相当于0.89%C的亚碳化物的组成应是Fe24C(Howe称之为Hardenite),在Ar1临界点的反应是

Fe24C → Fe3C + 21Fe

显然,这种Fe24C 硬化理论一点也不比 β-Fe硬化理论高明,但是Arnold 坚持这种观点至死不变,在金相学史上产生了很大的混乱。

在1890-1894年间,Osmond及Arnold为了证明对方的观点是错误的,都在积极地进行铁与钢的临界点实验,终于弄清A2 及 A3 是两个独立的临界点。对此,理论基础扎实的Osmond立刻给予了正确的解释:A2 是 α-β 磁性转变的居里点,A3 是 β-γ转变的临界点。通过化学反应及金相观察,他还证明 α、β、γ都属立方晶系,但是 γ的晶体学特征与 α、β不同。Arnold一方面缺乏理论素养,一方面又不愿意承认同素异构转变,因此把 Ar2 的放热反应归结为钢从塑态转变为晶态的结果。对此Osmond认为这实质上就是他自己坚持的同素异构转变,他带着讽刺的口吻说:“对于Arnold教授把我多年以前提出的解释作为他本人的解释,我深感惊讶。他并未认识到他的解释如果是正确的话,实际上就是同素异构存在的另一个证据。我们在这一点上之所以不一致可能是对同素异构这一名词的理解不同,或者说同素异构在Sheffield的定义与经典化学著作中的不一样。”

基于同一原因,Arnold也不愿意承认Ar3 是一个同素异构转变的临界点,先是把它说成是钢中的氢引起的放热反应所致,后来又说是生成硫化物的放热反应。对此,奥氏指出钢中的硫含量很低,不可能有这么大的放热反应,而是作者拒绝承认同素异构这个名词[21]。

同样,为了相反的目的,Osmond及Arnold在这期间还进行了大量有关合金元素影响 γ相区的实验。他们的结果基本一致:Si、Al、P、As等缩小 γ相区,甚至可以使 Ar3 不出现,而Mn、Cr、Ni、Cu扩大 γ相区,Ar3 甚至低于Ar2。这些实验的重要意义是深远的,Mn及Ni扩大 γ相区,这不仅为当时已知道的奥氏体高锰钢(即Hadfield钢)提供了理论根据,还为发展高镍奥氏体钢指明了方向。不过,当时他们的着眼点不是发展合金钢,而是合金元素对临界点的影响。根据奥氏的所谓合金元素定律,Osmond 把合金元素按原子体积(=原子量/比重)比铁的7.2小还是大分成两类:第一类的C、B、Ni、Mn、Cu能促进 β-Fe的稳定性(当时还未把 γ-Fe与 β-Fe分开)而产生硬化;第二类的Cr、W、Al、Si、As、P促进 α-Fe生成而产生软化。

Hadfield是合金钢的奠基人,他不但发明了以他的姓命名的高锰钢以及硅钢,而且对其他合金钢的发展也做出过重要贡献(见2.4节“合金钢的早期发展史”)。他是钢铁界的泰斗,自然也是碳派硬化理论的强烈支持者。他在1894年的关于高锰钢的热处理一文中指出11%~13%锰钢在室温是非铁磁性的,但又不硬[22]。他认为这种非铁磁性状态原是在高温存在的,而现在被保留到室温。如果它是 β-Fe,那么 β-Fe硬化理论就显然站不住脚。如果仍然坚持 β-Fe是硬的,它的存在就值得怀疑了。Hadfield认为,“为了解释钢在水淬后变硬,引入一个从大家都熟知的 α-Fe转变为一个假设是硬的 β-Fe的说法不是显得有些不必要吗?另一方面,碳或碳化物似乎足以解释这种明显的物性变化”。但是,如何进一步解释碳的作用似乎不属于这个合金钢发明家的责任,对此他未做探讨。

Hadfield对 β-Fe硬化理论的指责看起来是致命的,但是Osmond并不轻易承认败北,他新近发现的 γ-Fe就成为他的 β-Fe硬化理论的救命稻草。γ-Fe显然也是非铁磁性的,Osmond认为这就是Hadfield高锰钢中的主要组成相,因此这种钢的硬度不高。为了挽救 β-Fe硬化理论,他提出在缓冷过程中 γ 转变为 β 再转变为 α,在淬火情况下 β→α 转变被抑制而得到硬的 β-Fe,而在高锰钢的情况下 γ→β 也被抑制而得到不硬的 γ。他的论点如下:“每一种同素异构在其自发形成的温度范围以外都是不稳定的,只有在外力的干预下才能变成稳定相。这就与在斜的平板上的物体都有下滑的趋势一样,至于它是否下滑则决定于木板的角度及摩擦系数。与此相似,一种同素异构是否能在其正常稳定范围以外保留下来的摩擦力是压力及杂质。在铁中,实验已证明碳是最重要的,其次还有锰及镍也会降低临界点,从而使 β 及 γ 得以在通常是不稳定的温度范围内保留下来。实验证明,这个温度范围可以低于室温,因为铁与锰及铁与镍的合金可以是非铁磁性的,显然铁是以 β或 γ形式存在。”[23]

显然,无论是Osmond的β-Fe硬化理论,还是Arnold的Fe24C亚碳化物理论,都是不正确的,他们各自坚持的同素异构及碳在淬火中的作用也是片面的。为什么他们的实验结果基本一致,却得出不同的结论呢?为什么像他们这样的伟大学者竟会像瞎子摸象一样拘泥于一孔之见呢?原因可能很多,但是下列两点可能有一定意义。一点是他们都背了沉重的包袱。Osmond是铁的 α、β、γ三种同素异构的发明人,他是不会轻易放弃他心爱的 β-Fe硬化理论的。另一方面,Arnold是以碳化物研究成名的,除了肯定Fe3C的化学式外,还发现Ni、Co溶于渗碳体中形成(Fe,Ni)3C 及 (Fe,Co)3C,在钨钢中铁与钨生成复合碳化物(double carbide),等等。他为了坚持他的亚碳化物理论,甚至在实验上得出在 Ar2 及Ar3 的两个放热反应后,还不肯正视它们是两个临界点,而无中生有地另寻根源。另一点则是他们的专业偏见。Osmond主要从物理化学的角度研究钢中的相变,而Arnold是终生从事钢铁研究的冶金工程师,彼此都有轻视对方专业的倾向,有时甚至达到反科学及人身攻击的程度。Osmond 在1895年给奥氏的信中对Arnold的一篇论文摘要的评论是:“使我感到惊讶的是Arnold先生变得很有礼貌了,看来他似乎从我们给他的教训中变得聪明起来了。他的实验工作有一些可取之处,特别是显微组织研究,只不过是在这方面我走在他前面而已。至于他的新理论,不仅没有多少根据,而且给我们提供不少弹药,上策是以子之矛攻子之盾。我们不应拒绝论战,待进一步推敲他的文章后,再告知我的想法,以便采取联合行动。”而Arnold对Osmond及奥氏的攻击也毫无逊色[24],他对 β-Fe硬化理论的评论是,“由于它简单,并有抽象的魅力,从而被理论冶金学家接受并传授给别人,但是像英国的Hadfield、美国的Howe、德国的Ledebur(即莱氏)等著名冶金学家都拒绝放弃碳的作用学说”。他还讥讽纯理论的科学家“一方面缺乏实际经验,一方面还要为应用科学家建立指导性的定律,就有如在丹麦王子缺席的情况下坚持演出《哈姆雷特》一样”(注:哈姆雷特是莎士比亚写的悲剧《哈姆雷特》中的丹麦王子)。他的偏见甚至使他怀疑相图的准确性,他对用相律修订Fe-C平衡图的Bakhuis-Roozeboom的评价是,“显然他不是一个实际的钢铁冶金学家,他的有意义的结果是基于别人(注:指奥氏)提供给他的不准确的数据”,因为“从1 000 ℃淬火的高碳钢及同样温度淬火的软钢在Fe-C平衡图中都由马氏体组成(注:当时把奥氏体错认为是马氏体,这里的马氏体一词指的是高温时的奥氏体)。对于一个有实践经验的人,这就如同是两根由同一个相组成的试棒,一个可以弯转过来,另一个脆得像玻璃;一个的面缩率可达75%,另一个毫无塑性;一个软得可以锉,另一个硬得可以刻划石英。要一个在钢铁冶金工业中负重要责任的实验科学家相信上述两种钢是相同的简直是一种无理要求,绝大多数人是会立即予以拒绝的”。从这里可以看出单凭经验、缺乏理论指导在认识客观世界方面的局限性。

Howe是一位比较客观的学者,他既无提出一种硬化理论的包袱,又兼有理论与实践两方面的知识。他起初属于碳派,最早起来反对 β-Fe硬化理论,后来认识到铁的同素异构是客观事实,就把 β-Fe硬化理论与亚碳化物理论结合起系。换句话说,他既承认在淬火过程中铁的同素异构转变,也承认碳的作用;前者在低碳钢中起主导作用,后者在高碳钢中起主导作用[25]。人们称这种中间派为 carbo-allotropist。Howe的认识与我们现在的观点比较接近,如果当时得到重视,钢的马氏体硬化理论可能会早日诞生。不幸的是,当时两派壁垒分明,针锋相对,不容有其他观点。且看Osmond如何对待Howe的“转变”,他在上面提到的致奥氏的信中说:“昨天接到Howe先生的信及他将要在英国钢铁学会上宣读的论文的摘要。想必你已看到后者的全文了。从我看到的可以看出,Howe先生已转变到我们的立场这边来了。由于我认为他是我们最厉害的对手,这是我们的伟大胜利。”写完信他还觉得余意未尽,又加上一句,“得到Howe的全文将会很有用,可以用它来反对Arnold”,欣喜之情跃然纸上。

双方的偏见还反映在对待机械性能的态度上。Osmond在讨论 Arnold 1894年发表的论文时说,“金属的机械性能是它的分子结构的复杂结果······Arnold 教授的机械性能试验对于验证原子体积影响的存在与否是完全无用的”。后来Arnold 回敬如下[24]:“对一个实际的冶金学家而言,材料试验机是上诉的最高法院,这要比那些精致的、看起来颇有说服力却与机械性能相违的理论高明得多。”正是在机械性能试验上,β-Fe硬化理论遭到了沉重的打击。

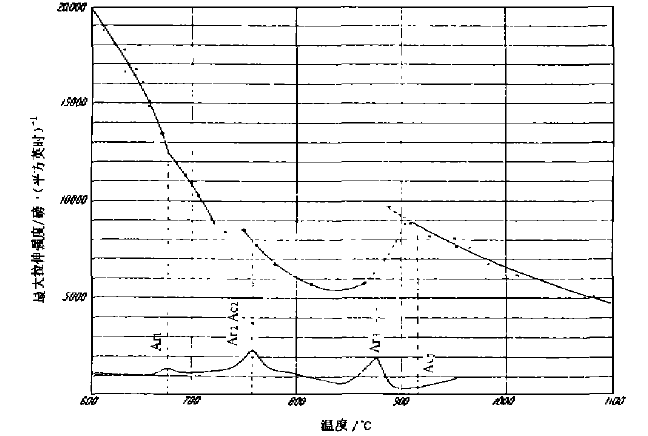

β-Fe硬化理论的基本假设就是 β-Fe很硬,因此高温机械性能试验就成为验证这一理论是否正确的最直接的方法。瑞典冶金学家Brinell在1905年采用钢球压痕法(即布氏硬度)证明在 Ar2 点以上的 β-Fe并不硬,这对 β-Fe硬化理论显然是很不利的。但是Rosenhain及Humfrey后来在1909年进行的铁(实际是低碳钢,纯铁在含氧气氛中在高温变脆)的高温拉伸试验似乎又证明 β-Fe有较 α-Fe为高的高温强度[26]。在真空中直接通电加热一个抛光了的带状试样并进行拉伸,然后用显微镜观察塑性形变在试样表面上所留下的滑移痕迹。由于带状试样的表面温度在纵向上有差别,因此可以观察到滑移线数目随温度的变化。试样表面上放置了熔点不同的盐,用以测量表面温度及 α/β的边界。在 α-Fe内滑移线的数目随温度升高而增加,但是过了α/β边界后尽管温度继续升高,滑移线数目反而明显地减少。增高载荷,断裂不是发生在温度最高的试样中心处的 β-Fe内,而是在 α/β边界附近的 α-Fe中,这也说明 β-Fe强度高。这个试验给当时已经奄奄一息的 β-Fe硬化理论打了一剂强心针,使其重新恢复了生气。但是好景不长,当 Rosenhain 及 Humfrey 改善了他们的试验装置后,重新进行了高温拉伸试验,不但对应力、应变的测量有所改善,温度测量也更准确,在1913年发表了图2.6所示的结果[27]。图中的一根曲线表示强度随温度的变化,另一根曲线显示与加热过程中的吸热及冷却过程中的放热对应的临界点。比较两根曲线可以看出强度曲线上出现的三个转折或不连续点分别与 Ar1、Ar2、Ar3 对应。在Ac3 处强度转折最明显,无疑说明 γ-Fe有远较 α-Fe及 β-Fe为高的强度。在 Ac2 处纵然也有一个微弱的转折,但是对此却有不同的看法。即使承认这个转折是试验事实而不是试验误差造成的,β-Fe的强度比 α-Fe也高不了多少。Rosenhain及Humfrey认为他们在1909年的强度较高的 β-Fe实际上是 γ-Fe,那时他们采用直接通电加热试样,由于辐射散热的缘故,表面温度较内部温度要低100多摄氏度,因此错把 γ-Fe认做是 β-Fe。但是,他们还坚持认为在 A2 处的转折点尽管不明显却也足以说明 β-Fe的强度比 α-Fe要高一些,由此得出关于β-Fe硬化理论尚无定论的看法。这种观点受到Arnold等人的严厉甚至有时是粗暴的批评,认为他们为了掩盖在1909年时所得出的错误结果而有意识地把图2.6中的曲线在Ac2 处画为两段。Arnold在讨论中说,β-Fe硬化理论“肯定是完了,硬的 β-Fe已经死了”!Rosenhain 在答复中说:“Arnold的激烈演讲分三部分:第一部分是赞扬,作者表示感谢;第二部分是谩骂,作者不予理睬;第三部分是争论,作者准备应战。”但是,他的答复是无力的,也可以说只有招架之功,如一再说明他本人不是同素异构派,过去从未把自己“与 β-Fe硬化理论结合在一起”,只是认为这个理论是一种可能的假说。反过来他攻击Arnold的Fe24C亚碳化物硬化理论是无稽之谈,也不无讽刺地说,“我没有生活在Sheffield,我不假装对钢什么都懂”(注:Sheffield是英国的钢城)。

图2.6 钢的拉伸强度随温度的变化(Rosenhain 与 Humfrey,1913年)

Amold 在 1913 年讨论 Carpenter 的一篇有关临界点的论文[28]时说道,“我们今天集合在这里埋葬那个可怜的、已经支离破碎了的、陈腐的'β-Fe是硬的’的古老神话。也许是命运的嘲弄,Rosenhain及Humfey 就是它的掘墓人,而Carpenter是送终的牧师”。当时在 Shemeld 还有人画了一张漫画(图2.7)画得逼真的Amold牧师正在向在木匠(英文是carpenter)做的棺材里的 BETA(B)小姐执行临终的宗教仪式。这些尽管极尽挖苦之能事,却道出了事实的真相。在这之后,β-Fe硬化理论就失去了吸引力。其实,β-Fe硬化理论还有一些破绽,如β-Fe是顺磁性的,而钢在淬火后是铁磁性的;又如A2这个居里点是不随温度变化的(这一点从图2.6中Ac2与Ar2相重也可以看出),既然如此,β-Fe又怎能用淬火产生过冷而保留到室温呢?

但是,有些学者不肯轻易放弃自己为之奋斗过但已被事实证明是错误的假说,有时甚至到顽固不化的程度。美国的Sauveur就是如此。在Osmond 及奥氏去世之后,他就成为 β-Fe硬化理论的主要辩护人。尽管 Westgren已在1921年用高温X射线衍射实验证明 β-Fe与 α-Fe有相同的体心立方点阵,他还在1926年向世界上的29个一流的金相学家发出的调查表中提出 β-Fe硬化理论[29]。不顾绝大多数人的回答是否定的,他在结语中还说马氏体是碳或Fe3C固溶在 α-Fe中,而托氏体是碳或Fe3C固溶在 β-Fe中。在他的广为流传的《The Metallography and Heat Treatment of Iron and Steel》这本教科书在1935年出版的第4版中还说[30],马氏体的“四方点阵是否是 α-Fe还不清楚,因为根据定义,α-Fe具有体心立方点阵。一种解决办法是管这种四方点阵叫 β-Fe”。甚至还喋喋不休地说,“钢的同素异构淬火硬化理论的支持者认为碳在硬的 β-Fe转变为软的 α-Fe中起抑制作用。因此碳含量越高,这种抑制作用越强,淬火的钢越硬”。

英国伟大的金相学家Stead(即斯氏)自始至终参加了这场大论战,尽管在学术观点上他属于碳派,却能心平气和地、认真地分析双方的试验结果与观点。他在1926年③ 任英国钢铁学会主席,在他的年会致词中对这场论战做了全面总结[31]。在学术上,他指出双方有一些共同的观点,如铁有三个临界点,只不过一方强调同素异构,一方强调碳的作用。对激烈的争论,他也看到其有益的一面,如“有一件事是肯定的:当著名的科学家有如此不同的观点,就会有许多学生及其他人开始在这方面进行研究,以期找到真理。即使他们还没有得到预期的结果,也会偶然发现许多其他东西,从而显著地增加了我们在这些方面的知识。这就使金相学进入科学殿堂”。

附录:摘自 Westgren的论文[13]后面的讨论

W.Bragg:此文非常重要,非常遗憾的是没有在英国做更多的这种工作。

J.O.Arnold:William Bragg 爵士可能有兴趣知道,冶金工程师们在几年前的一次会议中就庄严地把 β-Fe埋葬了。我很高兴,William 爵士在晶体点阵中也找不到它的遗迹了。

R.A.Hadfield:我非常高兴看到,Westgren博士证明了几年前的有关 β-Fe的说法是错误的。

① 本节内容原载于《材料科学与工程》2001年第19卷第1期(总第73期)

② 这些名流在金相学的地位可从用他们的姓命名一些钢铁的名词、一些学会的特邀讲座与奖章看出:

Roberts-Austen: austenite,奥氏体;

Stead:steadite,斯氏体(γ — Fe + Fe3C + Fe3P三元共晶);

Ledebur: ledeburite,莱氏体γ — Fe + Fe3C 二元共晶);

Rosenhain:英国金属学会在1951年建立Rosenhain奖章;

Osmond:法国冶金学会在1949年建立Osmond奖章;

Howe:美国金属学会在1922年建立Howe奖章;

Sauveur:美国金属学会在1934年建立Sauveur功绩奖;

Heyn:德国金属学会在1929年建立Heyn纪念奖章;

Brinell:瑞典工程科学院设Brinell奖章,布氏硬度发明人。

③文献[31]为1920年,似有误。原文如此。